La mattina del 4 luglio 2025 alle ore 08:19:04 italiane si è verificata un’esplosione ad un distributore di GPL nel quartiere Prenestino a Roma. Il “Corriere della Sera“ ha riportato che il boato dell’esplosione è stato talmente forte da essere sentito a chilometri di distanza “dall’EUR fino al quartiere Trieste”. Lo scoppio è stato registrato dall’accelerometro operativo presso la sede di Roma dell’INGV, installato a 8 km di distanza dal luogo dell’esplosione.

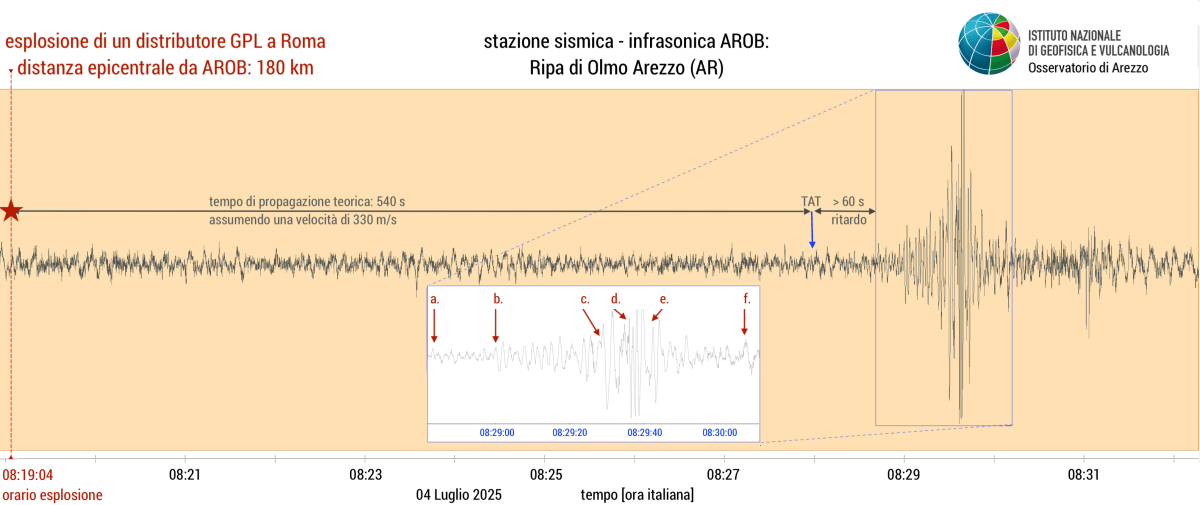

L’accelerometro a Roma non è stato l’unico sensore a registrare le onde prodotte da questa forte esplosione. Anche un microbarometro installato ad Arezzo ha registrato delle onde interessanti da analizzare (Figura 1). Si tratta di un sensore in grado di registrare le onde acustiche anche a frequenze al di sotto della percezione umana (< 20 Hz), la cosiddetta parte degli infrasuoni.

Questo strumento fa parte della stazione multiparametrica AROB presente a Ripa di Olmo, nel comune di Arezzo, ed è una delle prime installazioni previste dal progetto dell’INGV che ha come obiettivo di integrare alcune stazioni della Rete Sismica Nazionale (RSN) con i microbarometri.

La prima registrazione rilevante di questa stazione si è avuta in occasione dell’esplosione all’interno ad uno stabilimento industriale a San Zeno (AR) il 20 novembre 2024. La dinamica dell’incidente al distributore GPL del 4 luglio 2025 a Roma assomiglia all’esplosione verificatasi al deposito ENI di Calenzano (FI) il 9 dicembre 2024: in quell’occasione alcune stazioni sismiche della RSN, installate entro un raggio di circa 15 km, avevano registrato sia l’onda sismica sia l’onda infrasonica, mentre il microbarometro AROB non aveva ricevuto alcun segnale.

Qui si cercherà di capire i motivi per cui le cose sono andate diversamente in occasione di queste due esplosioni e come sia stato possibile che il microbarometro abbia registrato un’esplosione avvenuta a 180 km di distanza e non abbia acquisito alcun segnale infrasonico per l’esplosione più vicina.

Per meglio comprendere questo fenomeno alcuni accenni alla propagazione delle onde infrasoniche nell’atmosfera: è molto complessa in quanto dipende da vari parametri, come per esempio dalla temperatura e dall’umidità dell’aria, dalla direzione e velocità del vento, che a loro volta dipendono dalla stagione e dalla latitudine. La modellazione della propagazione del suono in atmosfera necessita dei dati provenienti da più stazioni. Avendo a disposizione solo una registrazione della stazione AROB, si possono fare alcune osservazioni, per poi cercare di dare alcune spiegazioni:

- La Figura 1 mostra che il segnale acustico arriva alla stazione intorno alle ore 8:29 italiane e quindi il tempo di arrivo del segnale acustico registrato è stato pari a 600 s. Considerando che vicino alla superficie terrestre il suono si propaga con una velocità di circa 330 m/s, il tempo di percorrenza teorico (Tempo di Arrivo Teorico, TAT) del fronte d’onda per una distanza di 180 km, quella tra il luogo dell’esplosione a Roma e la stazione sismica ad Arezzo (Figura 2), sarebbe dovuto ammontare a 540 s (9 min). Si osserva quindi un ritardo di 60 s.

- La forma del segnale infrasonico registrato ad AROB non è netta e impulsiva, come ci si aspetterebbe nel caso di un’esplosione, ma piuttosto caratterizzata da un treno d’onda composto da varie fasi, indicate in Figura 1 in ordine cronologico da a ad f con delle frecce rosse. Le rispettive velocità di tali fasi varia tra 310 m/s (fase a) fino a 270 m/s (fase f), mentre l’ampiezza più alta (fase d) viaggia a 284 m/s; in ogni caso le diverse fasi hanno una velocità almeno 10% minore rispetto alla velocità media del suono (330 m/s).

- È sorprendente notare che il sensore infrasonico della stazione AROB registri un’esplosione avvenuta ad una distanza di 180 km, mentre sembri “sordo” per l’esplosione del 9 dicembre 2024 a Calenzano, verificatosi a soli 70 km dalla stazione AROB.

Le osservazioni descritte possono trovare una possibile spiegazione nei risultati degli studi del noto sismologo Beno Gutenberg. Egli fu uno dei primi ricercatori a studiare la diffusione del suono in aria. Nel 1926 pubblicò un articolo con il titolo: “La propagazione del suono nell’atmosfera”, che descriveva dei principi che ancora oggi rappresentano le basi per gli studi attuali.

Gutenberg riportava che la velocità del suono C è funzione della temperatura T (Figura 3a), che diminuisce man mano che si sale di altitudine. Partendo da valori pari a 330 m/s in prossimità della superficie terrestre, la velocità del suono diminuisce quindi fino ad una quota altimetrica tra 11 – 20 km (Tropopausa[1]) dove i valori scendono sotto ai 300 m/s, per poi aumentare di nuovo fino quote superiori a 70 km (Mesosfera[2]).

Tale inversione della velocità di propagazione del suono C, con successivo incremento a partire dalla Stratopausa[3], fa sì che per distanze tra 50 e 150 km il suono venga rifratto prima verso l’alto per poi subire una rifrazione verso il basso (vedi le traiettorie in Figura 3b). Questo fenomeno spiega le tre osservazioni sopra menzionate:

- Sia la maggiorazione del percorso (mostrata in Figura 3b), che la riduzione della velocità del suono (mostrata in Figura 3a) comporta un ritardo nell’arrivo delle onde infrasoniche alla stazione AROB di almeno 1 min.

- La variazione dei percorsi delle onde secondo l’angolo di radiazione w (più o meno ripido) (linea blu in Figura 3b) nel luogo dell’esplosione è responsabile del fatto che alla stazione infrasonica AROB arrivano fasi diverse in momenti differenti (le fasi da a ad f in Figura 1).

- La distanza tra la stazione AROB e il luogo dell’esplosione determina se l’onda infrasonica causata dall’esplosione viene registrata o meno. Nel caso dell’esplosione a Calenzano, alla stazione AROB non viene registrato nessun segnale infrasonico, in quanto si trova a 70 km dalla sorgente all’interno di una cosiddetta “zona di silenzio” (triangolo rosso A in Figura 3b). Per l’evento a Roma invece, la stazione AROB registra il segnale mostrato in Figura 1, in quanto la distanza epicentrale di 180 km risulta appena fuori dalla zona di silenzio (triangolo rosso B in Figura 3b).

A cura di Thomas Braun e Camilla Bidini (INGV-Rm1), Aladino Govoni (INGV-ONT).

Note e informazioni utili

Informazioni sulle caratteristiche dell’atmosfera sono disponibili nel blog INGVambiente: La vitale atmosfera che ci avvolge

[1] La Tropopausa è lo strato di transizione che separa la Troposfera dalla Stratosfera, le due principali zone dell’atmosfera terrestre. Si trova a un’altitudine variabile, compresa tra gli 8 e i 17 km, con valori più bassi ai poli e più alti all’equatore.

[2] La Mesosfera è il terzo degli strati dell’atmosfera terrestre, compreso tra 50 e 80-100 km di quota, dove la temperatura diminuisce con l’aumentare dell’altitudine.

[3] La Stratopausa è la zona dell’atmosfera terrestre, a circa 50 km di quota, in cui si passa dalla Stratosfera alla sovrastante Mesosfera.

Bibliografia

Gutenberg, B. Über die Ausbreitung des Schalles in der Atmosphäre. Naturwissenschaften 14, 338–342 (1926). https://doi.org/10.1007/BF01506968

Licenza

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Una forte esplosione a Roma registrata da un microbarometro ad Arezzo

Lascia un commento