Nell’area di Roccamonfina, in provincia di Caserta, da qualche giorno la Sala di Sorveglianza Sismica dell’INGV-Roma sta localizzando alcuni terremoti superficiali che, per questa loro caratteristica, sono abbastanza risentiti dalla popolazione nonostante la maggior parte abbia magnitudo inferiore a 2.0.

Il terremoto più forte (mainshock) della sequenza è avvenuto il 9 dicembre 2024 alle 07:33 ora italiana ed è stato il primo della sequenza che ha interessato l’area negli ultimi giorni. Ha avuto magnitudo Mw 3.6 (ML 3.5) ed è stato localizzato ad una profondità di circa 2 km. Gli eventi successivi (aftershocks) sono avvenuti tra il 9 e il 14 dicembre e sono stati tutti più piccoli, con magnitudo compresa tra 1.7 e 2.7. Le caratteristiche sono quindi quelle di una classica sequenza “mainshock – aftershocks”, analoga alla maggior parte delle sequenze appenniniche, e non presenta le caratteristiche di uno “sciame sismico” come quelli che spesso si manifestano nelle aree vulcaniche attive o recenti, come l’area del vulcano di Roccamonfina.

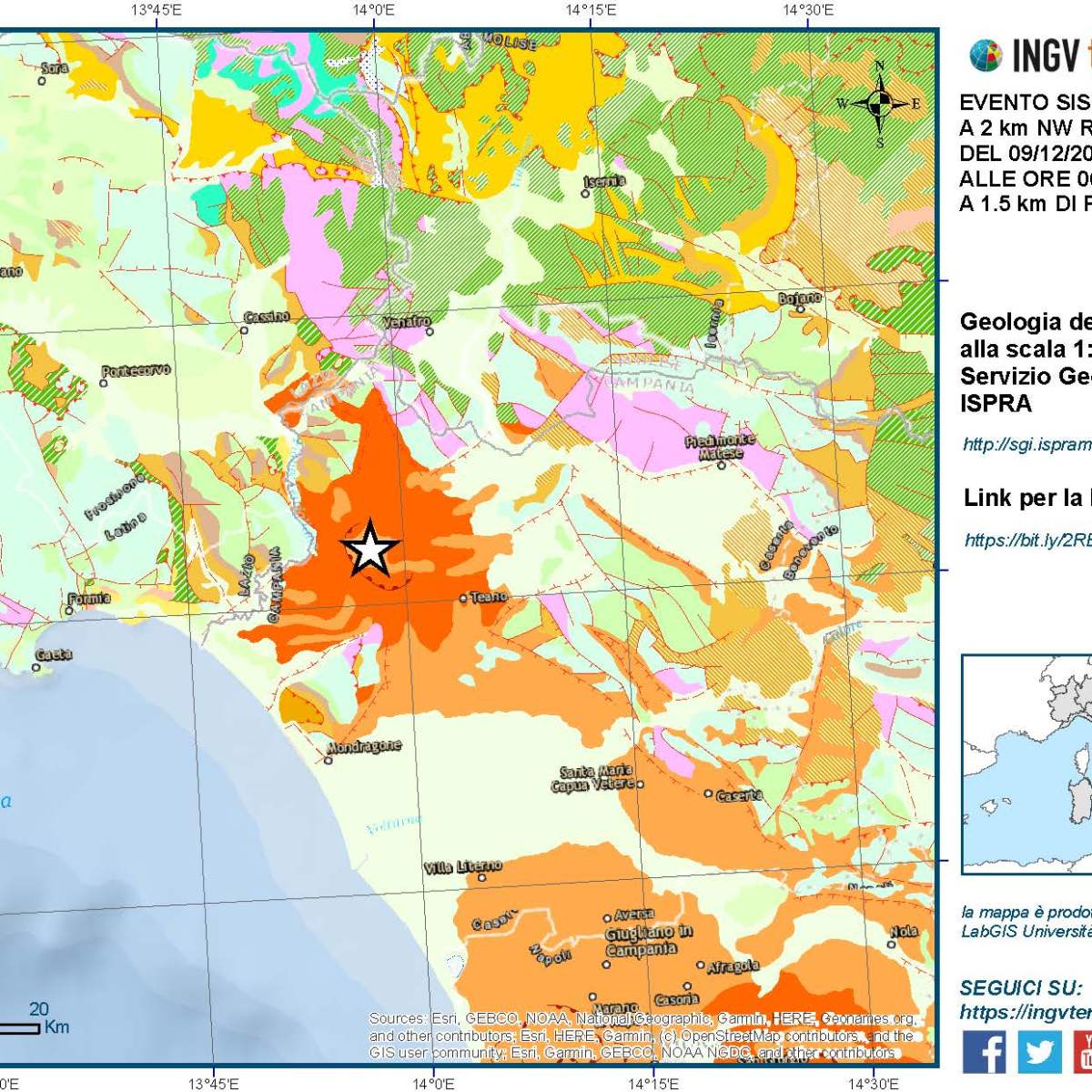

Inquadramento geologico

L’area interessata dalla sequenza sismica di questi ultimi giorni è caratterizzata dalla presenza di un vulcano quaternario considerato inattivo. Secondo alcuni ricercatori (De Rita e Giordano, 1996), il vulcano è stato attivo tra 630.000 e 50.000 anni fa, con diverse fasi che hanno seguito l’attività tettonica connessa al cosiddetto “Graben del Garigliano” – una struttura geologica ribassata da faglie normali (vedi nota 1). Il complesso vulcanico si compone di un edificio centrale (strato-vulcano) sviluppatosi all’interno del graben e alcuni centri eruttivi esterni. Il primo si presenta attualmente troncato da una struttura calderica con forma a ferro di cavallo di dimensioni circa 6.5 km x 5.5 km. Questi ricercatori riconoscono due sistemi principali di faglie e fratture nell’area di Roccamonfina, che hanno condizionato l’evoluzione del vulcano: il primo, più evidente, è quello orientato NE-SO, legato alle strutture del Garigliano e del Monte Massico e dei bacini limitrofi: Il secondo, di origine “regionale” – dovuto presumibilmente alla tettonica prevalente legata alla formazione del Tirreno e all’estensione appenninica -, è orientato in direzione perpendicolare al primo, NO-SE.

Sismicità storica e pericolosità sismica

Altri eventi hanno causato danni a Roccamonfina: il terremoto del 23 luglio 1930 in Irpinia (magnitudo stimata Mw 6.7, con effetti pari a VII-VIII grado MCS), quello del 20 marzo 1731 nel Tavoliere delle Puglie (magnitudo stimata Mw 6.3, con effetti pari a VII grado MCS), l’evento del 7 maggio 1984 nell’area dei Monti della Meta (magnitudo stimata Mw 5.9, con effetti pari a VII grado MCS), il terremoto del 29 novembre 1732 in Irpinia (magnitudo stimata Mw 6.7, con effetti pari a VI-VII grado MCS).

|

Effetti a Roccamonfina

|

in occasione del terremoto del

|

|||

|

Intensità (MCS)

|

Data

|

Area epicentrale

|

Io (MCS)

|

Mw

|

|

VIII

|

5 giugno 1688

|

Sannio

|

XI

|

7.1

|

|

VIII

|

13 gennaio 1915

|

Marsica

|

XI

|

7.1

|

|

VII-VIII

|

23 luglio 1930

|

Irpinia

|

X

|

6.7

|

|

VII

|

8 febbraio 1728

|

Roccamonfina

|

VI-VII

|

4.9

|

|

VII

|

20 marzo 1731

|

Tavoliere delle Puglie

|

IX

|

6.3

|

|

VII-VIII

|

11 gennaio 1960

|

Roccamonfina

|

VII-VIII

|

5.2

|

|

VII

|

7 maggio 1984

|

Monti della Meta

|

VIII

|

5.9

|

|

VI-VII

|

29 novembre 1732

|

Irpinia

|

X-XI

|

6.7

|

|

VI

|

31 luglio 1901

|

Sorano

|

VII

|

5.2

|

|

VI

|

17 dicembre 1935

|

Roccamonfina

|

VI

|

4.6

|

|

VI

|

23 novembre 1980

|

Irpinia-Basilicata

|

X

|

6.8

|

|

VI

|

11 maggio 1984

|

Monti della Meta

|

VII

|

5.5

|

|

V-VI

|

giugno 1723

|

Roccamonfina

|

V-VI

|

4.4

|

Per quel che riguarda gli eventi sismici localizzati nell’area di Roccamonfina (in grassetto nella tabella), secondo il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15) il più forte è avvenuto l’11 gennaio 1960, con magnitudo stimata Mw 5.2 ed effetti a Roccamonfina pari al VII-VIII grado MCS. Secondo uno studio recente pubblicato sui Quaderni di Geofisica, questo evento ha avuto una magnitudo leggermente superiore (Mw 5.3) a quella indicata nel CPTI15 ed ha avuto diverse scosse successive, la più forte delle quali è avvenuta due giorni dopo, il 13 gennaio 1960 alle 04:45 ore italiane, con magnitudo pari a 4.2.

Ha causato effetti analoghi a quelli dell’evento del 1960 anche il terremoto dell’8 febbraio 1728 (magnitudo stimata Mw 4.9, con effetti pari al VII grado MCS) e, in misura minore, quello del 17 dicembre 1935 (magnitudo stimata Mw 4.6, con effetti pari al VI grado MCS).

Per quanto riguarda la sismicità più recente, facendo una ricerca su terremoti.ingv.it con raggio di 15 km attorno a Roccamonfina, si nota che dal 1985 ad oggi si sono verificati circa 290 eventi, per la maggior parte molto superficiali e con valori di magnitudo fino a 3.6. I due eventi più forti, entrambi di magnitudo Mw 3.6, sono avvenuti il 9 dicembre 2024 alle 07:33 ora italiana con epicentro presso Roccamonfina e il 28 giugno 2016 alle 04:33 ora italiana con epicentro vicino Marzano Appio, entrambi in provincia di Caserta.

L’area interessata dall’attuale sequenza è posta in una fascia a pericolosità sismica media, come testimoniato dalla Mappa della Pericolosità Sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai terremoti avvenuti in passato. Va comunque evidenziato che tale area non è distante dalle zone dell’Appennino meridionale caratterizzate da pericolosità molto alta. Ricordiamo, infine, che anche la collocazione in una zona a pericolosità media o moderata non significa che non ci si debbano aspettare forti scuotimenti in quell’area, ma che questi saranno meno frequenti nel lungo termine rispetto alle aree ad alta pericolosità.

L’evento del 9 dicembre 2024 (Mw 3.6)

L’evento del 9 dicembre è stato risentito in un’area piuttosto vasta tra il Lazio meridionale e la Campania. La mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP) del terremoto del 9 dicembre, calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC, mostra dei livelli di scuotimento stimato fino al V grado MCS. La stazione accelerometrica RCC (Roccamonfina) mostra infatti valori di PGA pari a 12.9% g e PGV pari a 2.3 cm/s.

L’evento sismico è stato risentito nelle province di Caserta, Napoli e Frosinone, come confermato dalla mappa dei risentimenti macrosismici ricavati dagli oltre 460 questionari inviati al sito www.hsit.it, che evidenziano risentimenti stimati fino al V grado MCS.

Per il terremoto principale è stato possibile calcolare il meccanismo focale, ossia il tipo di movimento con cui si è attivata la faglia (si veda la soluzione calcolata per i dettagli). Il tipo di movimento è quello caratteristico delle faglie normali appenniniche, con piano di faglia orientato in direzione NO-SE, estensione NE-SO e movimento prevalentemente verticale. Le caratteristiche di questo evento sono quindi coerenti con le strutture legate alla tettonica appenninica sopra descritte, e non con quelle perpendicolari, orientate NE-SO legate alle strutture (Graben) del Garigliano.

Andamento della sequenza

Al momento (17 dicembre 2024, ore 16) l’attività sismica sembra essere diminuita sensibilmente già dal 14 dicembre, giorno nel quale sono stati registrati gli ultimi eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV. Nonostante il vulcano di Roccamonfina non abbia avuto una sismicità frequente negli ultimi anni, abbiamo visto che nel XX secolo ci sono stati almeno due eventi (1935 e 1960) che hanno avuto magnitudo di poco inferiore e di poco superiore a 5, con danni importanti nei centri della regione, anche probabilmente a causa della bassa profondità dei terremoti nella zona. Queste caratteristiche (sequenze con piccole profondità ipocentrali, meccanismi focali normali o trascorrenti, magnitudo massime intorno a 5, basso tasso di deformazione tettonica) sono simili ad altre aree vulcaniche non più attive del settore peri-tirrenico, come i Colli Albani, i Monti Vulsini, il Monte Amiata. Si ritiene che la sismicità di questi complessi vulcanici sia legata all’interazione dei processi tettonici regionali (l’estensione della fascia peritirrenica) con quelli locali connessi ai fenomeni tardo-vulcanici (raffreddamento delle strutture magmatiche crostali, circolazione di fluidi caldi, ecc.).

Per quanto riguarda la durata dell’attuale sequenza, pur sembrando ora in esaurimento, al momento non possiamo escludere altri eventi. Lo scenario più probabile è che questi siano pochi e di piccola magnitudo. Ricordiamo che da un’analisi statistica sulle sequenze avvenute negli ultimi decenni nel nostro Paese si vede come circa il 90% di queste durino meno di 15 giorni (su questo tema si vedano i due articoli pubblicati su questo blog e riportati sotto).

A cura di Alessandro Amato e Concetta Nostro, Osservatorio Nazionale Terremoti.

Per approfondire

De Rita, D. e G. Giordano (1996). Volcanological and structural evolution of Roccamonfina volcano (Italy): origin of the summit caldera. From McGuire, W. J., Jones, A. P. & Neuberg, J. (eds.) 1996, Volcano Instability on the Earth and Other Planets, Geological Society Special Publication No. 110, pp. 209-224.

Frezzotti M., Molin D., Narcisi B. (1988). Correlazione tra caratteri strutturali e sismicità storica dell’area di Roccamonfina. Memorie della Società Geologica Italiana, 41, 1307-1316.

Nunziata, C. and F. Gerecitano (2012). VS crustal models of the Roccamonfina volcano and relationships with Neapolitan volcanoes (southern Italy). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2012) 101:1371–1383 DOI 10.1007/s00531-011-0722-7.

Mietto P., Panarello A.,Di Vito M. A., (2022), 2001 – 2021: Vent’anni di ricerche sulle “Ciampate del diavolo”. Dalla leggenda alla realtà scientifica, Miscellanea INGV, 64, https://doi.org/10.13127/misc/64

Rossetti A., Camassi R. (2024), Materiali per un catalogo dei terremoti italiani. Recupero di terremoti negletti (1960-1975), Quaderni di Geofisica INGV, 195, https://doi.org/10.13127/qdg/195

L’inizio e la fine della sequenza sismica dell’Aquila

Alcune riflessioni in caso di una sequenza sismica come quella di Sora-Balsorano del 7 novembre 2019

Licenza

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Eventi sismici nell’area di Roccamonfina (CE), dicembre 2024

Lascia un commento