Il 6 Aprile 2009 alle 03:32, un terremoto di magnitudo Mw 6.1 con epicentro tra L’Aquila, Tornimparte e Lucoli colpì l’Appennino centrale, provocando 309 vittime,1600 feriti e circa 80000 sfollati, oltre ad ingenti danni alle abitazioni e al patrimonio storico-culturale della regione. La città più colpita fu L’Aquila, nel centro storico in particolare, ma si ebbero effetti gravi anche in decine di frazioni e località lungo la Valle dell’Aterno. La scossa principale, avvertita in tutta l’Italia centrale ha avuto un’intensità fino al IX-X grado di intensità della Scala Mercalli-Cancani-Sieberg.

Il terremoto fu preceduto da una serie di scosse di energia moderata nei mesi precedenti culminata in un evento sismico di magnitudo Mw 4.0 il 30 Marzo. Successivamente all’evento di magnitudo Mw 6.1 (mainshock, poiché l’evento più energetico della sequenza), si verificarono diversi terremoti di magnitudo più piccola (aftershocks, successivi alla scossa principale) con magnitudo massime pari a 5.0 e 5.2, avvenute rispettivamente il 7 e il 9 Aprile 2009 (Chiaraluce et al., 2011).

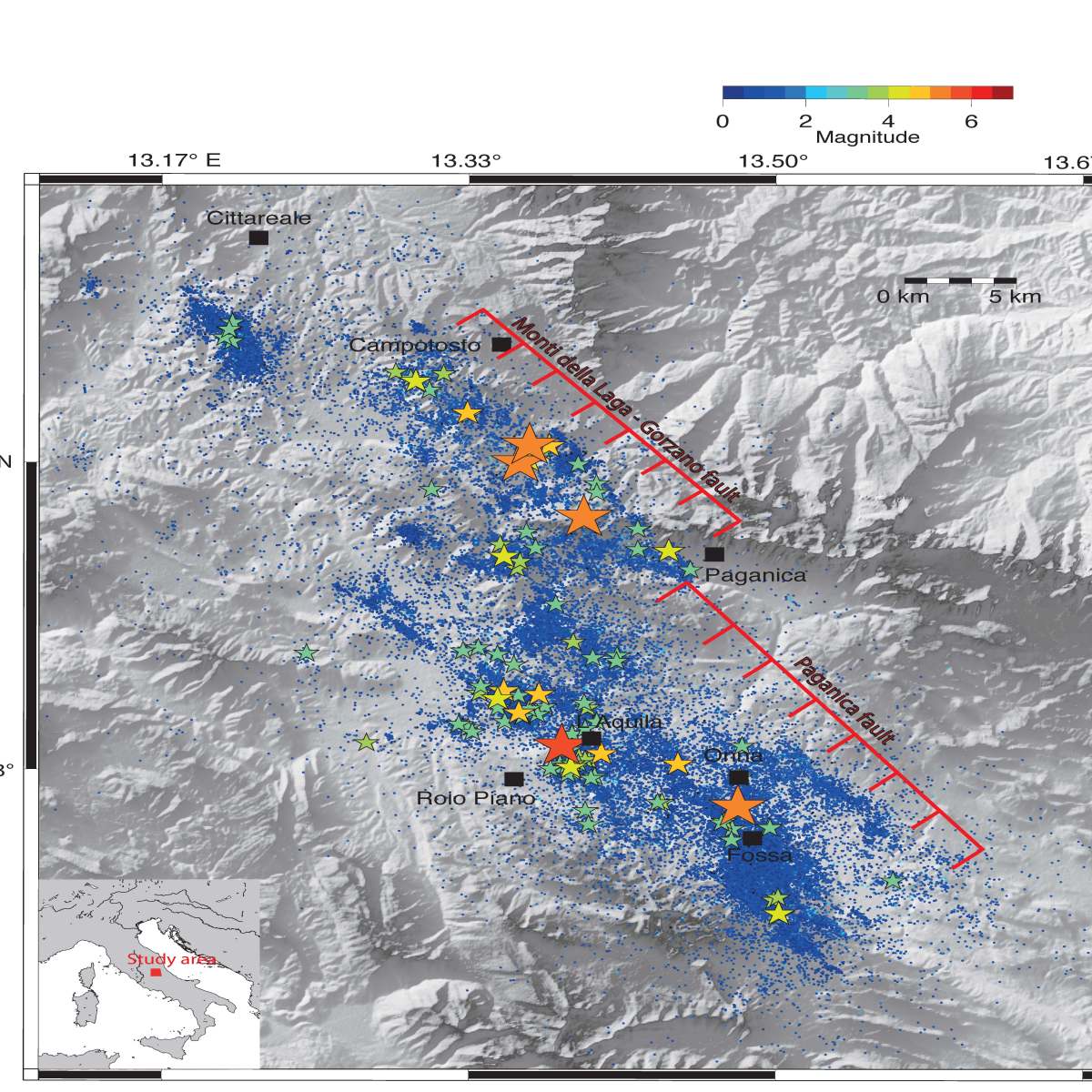

Questa sequenza ha attivato il sistema di faglie estensionali dell’Appennino centrale. In particolare, la sequenza sismica ha prima attivato la faglia di Paganica – che ha generato il terremoto di magnitudo Mw 6.1 – per poi migrare velocemente verso nord-est sul sistema di faglie dei Monti della Laga-Gorzano (Figura 1).

La migrazione spazio temporale della sismicità su faglie adiacenti è una caratteristica delle sequenze che si generano in ambienti tettonici distensivi e/o estensionali, tipici dell’Appennino centrale-settentrionale. È stata, infatti, osservata anche durante le altre sequenze sismiche dell’Umbria-Marche del 1997 e di Amatrice-Visso-Norcia del 2016-2017.

Riguardo la sequenza de L’Aquila, alcuni studi interpretano la migrazione di sismicità osservata dalla faglia Paganica a quella dei Monti della Laga-Gorzano attraverso lo spostamento di fluidi presenti nella crosta terrestre (Lucente et al., 2010; Malagnini et al., 2012; Chiarabba et al., 2022; Fonzetti et al., 2024). Altri studi suggeriscono che la distribuzione di sismicità venga influenzata anche dalle eterogeneità della crosta terrestre in termini di litologia e proprietà del mezzo attraversato dalle onde sismiche (Di Stefano et al., 2011; Valoroso et al., 2014).

Alcuni degli studi citati (Di Stefano et al., 2011; Chiarabba et al., 2022; Fonzetti et al., 2024) sono stati condotti utilizzando il metodo geofisico della tomografia sismica. Questo metodo fornisce una “TAC” della crosta terrestre. Utilizzando le onde sismiche prodotte dai terremoti e registrate alle stazioni sismiche in superficie, vengono ricostruiti i percorsi delle onde sismiche P ed S e le velocità che hanno avuto durante il percorso dalla profondità alla superficie.

Analizzare le velocità delle onde sismiche è fondamentale per poter dedurre alcune proprietà delle rocce in profondità come: il grado di fratturazione, la litologia e il contenuto dei fluidi. Se un roccia è molto resistente e ha poche fratture, ci si aspettano valori di velocità dell’onda P più alti; al contrario, una roccia molto fratturata ha valori più bassi. Se, invece, una roccia è ricca in fluidi, poiché le onde S non si propagano nei fluidi, ci si aspettano valori più bassi di velocità dell’onda P e dell’onda S. Per queste ragioni, il valore del rapporto tra le velocità delle onde P e delle onde S – rapporto Vp/Vs – dà indicazioni molto importanti per comprendere lo stato di fratturazione della roccia in profondità, il contenuto in fluidi e il loro stato di pressione.

L’ausilio della tomografia permette quindi di analizzare, tramite le cosiddette “anomalie di velocità”, anche il contenuto dei fluidi nella crosta terrestre e, in base alla posizione dei terremoti, possono essere dedotti e compresi i fattori che influenzano la distribuzione degli eventi sismici. Inoltre, se si utilizzano eventi sismici avvenuti in diversi intervalli temporali, si possono eseguire le cosiddette “tomografie time-lapse o tomografie 4D”, per evidenziare la presenza di variazioni dei modelli di velocità nel tempo e per comprendere i fattori che le hanno generate.

Il recente studio condotto da Fonzetti et al. (2024) ha proprio utilizzato questa tecnica di time-lapse tomography applicata alla faglia di Paganica definendo così con maggior chiarezza i fattori che hanno controllato l’evoluzione della sismicità durante la sequenza sismica de L’Aquila nel 2009. Per questo studio, sono stati utilizzati circa 14000 eventi sismici avvenuti nell’anno 2009, estratti dal Catalogo ad alta risoluzione di Valoroso et al., (2013), come dato di input. L’utilizzo del codice di tomografia TomoDD (Zhang and Thurber, 2003), insieme all’elevato numero di terremoti utilizzati, ha permesso di ottenere modelli di velocità delle onde P ed S con una risoluzione delle immagini dell’ordine del chilometro, mai raggiunta in precedenza.

La Figura 2 sintetizza i principali risultati di questo studio. In alto a sinistra è mostrato il modello di velocità delle onde P e del rapporto Vp/Vs lungo una sezione verticale orientata SW-NE che attraversa PERPENDICOLARMENTE la faglia di Paganica (sezione 6, linea arancione in mappa). Intorno alle profondità 3-5 km (quadrato rosso in Figura 2) si nota la presenza di una lacuna di sismicità. Questa zona si trova in un’area ad alta velocità Vp (intorno a 6-6.5 km/s, colore azzurro) e ad alto rapporto Vp/Vs (intorno a 1.9, colore blu). I valori di velocità dell’onda P sono compatibili con le velocità delle rocce carbonatiche, presenti nella zona, e suggerisce l’esistenza di un corpo geologico resistente e con meno fratture. Questo volume, probabilmente, fa resistenza alla propagazione della rottura e spiega la lacuna di sismicità a tale profondità. La zona, quindi, agisce come “barriera” ed evidenza nuovamente l’eterogeneità e la complessità tettonica dell’Appennino centrale. L’alto rapporto tra le velocità delle onde P ed S suggerisce, invece, un valore di velocità Vs molto basso rispetto alla velocità dell’onda P, deducendo la presenza di fluidi nella porzione superficiale della crosta (tra 3 e 5 km di profondità).

Poiché la maggior parte degli eventi utilizzati nella tomografia sono successivi al 6 aprile 2009, sono state analizzate le variazioni di velocità delle onde sismiche nell’arco del mese di aprile, suddividendolo in due periodi “time-lapse”: EPa dal 1-15 aprile e EPb dal 16-30 aprile. Sono stati confrontati i valori di velocità Vp e Vp/Vs ottenuti attraverso le due inversioni tomografiche. Nella Figura 2, i colori blu e rosso indicano rispettivamente un aumento e una riduzione dei valori di velocità dopo il mainshock del 6 aprile. Nel modello Vp/Vs (in basso a destra) si osserva una riduzione del valore di velocità nel volume al di sotto del piano di faglia (chiamato footwall) e un aumento del rapporto Vp/Vs nel volume al di sopra del piano di faglia (chiamato hanging wall). Questo aumento di Vp/Vs nell’hanging wall della faglia suggerisce una migrazione di fluidi dal footwall all’hanging wall (frecce rosse, si veda lo schema in basso in Figura 2) che ha quindi influenzato anche la localizzazione degli eventi sismici successivi al mainshock del 6 aprile, in accordo con gli studi precedenti (Malagnini et al., 2012; Lucente et al., 2010; Chiarabba et al., 2022).

Questo nuovo studio tomografico sulla faglia di Paganica, grazie all’alta risoluzione ottenuta utilizzando un numero elevato di aftershocks e tecniche di localizzazione molto precise, mostra che la rottura della sorgente del terremoto è stata controllata da una eterogeneità litologica e strutturale data dalla complessità tettonica dell’Appennino centrale. Inoltre, le variazioni di velocità osservate durante la sequenza suggeriscono una migrazione di fluidi sul piano di faglia che ha influenzato la propagazione degli aftershock. Nel futuro, l’utilizzo di nuove tecniche di intelligenza artificiale in sismologia per la creazione di cataloghi sismici con un maggiore numero di eventi e di migliore qualità combinate con le tecniche tomografiche potranno essere di supporto a questo tipo di studi, favorendo una migliore comprensione dei fenomeni geologici del nostro Pianeta.

A cura di: Rossella Fonzetti, Luisa Valoroso, Pasquale De Gori e Claudio Chiarabba (INGV).

L’articolo relativo a questo studio è disponibile qui: https://doi.org/10.1029/2024JB029075

Gli articoli pubblicati su INGVterremoti.com sulla sequenza sismica del 2009 a L’Aquila sono disponibili al seguente link: https://ingvterremoti.com/category/terremoti_italia/il-terremoto-dellaquila-del-2009/

Bibliografia

Boncio, P., Pizzi, A., Brozzetti, F., Pomposo, G., Lavecchia, G., Di Naccio, D., & Ferrarini, F. (2010). Coseismic ground deformation of the 6 April 2009 L’Aquila earthquake (central Italy, Mw6.3). Geophysical Research Letters, 37(6). https://doi.org/10.1029/2010gl042807.

Chiarabba, C., De Gori, P., Valoroso, L., Petitta, M., & Carminati, E. (2022). Large extensional earthquakes push‐up terrific amount of fluids. Scientific Reports, 12(1), 14597.

Chiaraluce, L., Valoroso, L., Piccinini, D., Di Stefano, R., & De Gori, P. (2011). The anatomy of the 2009 l’aquila normal fault system (central Italy) imaged by high resolution foreshock and aftershock locations. Journal of Geophysical Research, 116(B12), B12311. https://doi.org/10.1029/2011jb008352.

Cirella, A., Piatanesi, A., Tinti, E., Chini, M., & Cocco, M. (2012). Complexity of the rupture process during the 2009 L’Aquila, Italy, earthquake. Geophysical Journal International, 190(1), 607–621.

Di Stefano, R., Chiarabba, C., Chiaraluce, L., Cocco, M., De Gori, P., Piccinini, D., & Valoroso, L. (2011). Fault zone properties affecting the rupture evolution of the 2009 (Mw 6.1) L’Aquila earthquake (central Italy): Insights from seismic tomography. Geophysical Research Letters, 38(10). https://doi.org/10.1029/2011GL047365.

Fonzetti, R., Valoroso, L., De Gori, P., & Chiarabba, C. (2024). Localization of deformation on faults driven by fluids during the L’Aquila 2009 earthquake. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2024JB029075. https://doi.org/10.1029/2024JB029075.

Lucente, F. P., Piccinini, D., De Gori, P., Margheriti, L., Di Bona, M., Chiarabba, C., & Agostinetti, N. P. (2010). Temporal variation of seismic velocity and anisotropy before the 2009 Mw 6.3 L’Aquila earthquake, Italy. Geology, 38.11, 1015–1018. https://doi.org/10.1130/G31463.1.

Malagnini, L., F. P. Lucente, P. De Gori, A. Akinci, and I. Munafo’ (2012), Control of pore fluid pressure diffusion on fault failure mode: Insights from the 2009 L’Aquila seismic sequence, J. Geophys. Res., 117, B05302, https://doi.org/10.1029/2011JB008911.

Valoroso, L., Chiaraluce, L., Piccinini, D., Di Stefano, R., Schaff, D., & Waldhauser, F. (2013). Radiography of a normal fault system by 64,000 high‐precision earthquake locations: The 2009 L’Aquila (central Italy) case study. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 118(3), 1–21. https://doi.org/10.1002/jgrb.50130.

Valoroso, L., Chiaraluce, L., & Collettini, C. (2014). Earthquakes and fault zone structure. Geology, 42(4), 343–346. https://doi.org/10.1130/G35071.1.

Zhang, H., & Thurber, C. H. (2003). Double‐difference tomography: The method and its application to the hayward fault, California (Vol. 93, pp. 1875–1889). [Software]. https://doi.org/10.1785/0120020190. Bulletin of the Seismological Society of America (5).

Licenza

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non opere derivate 4.0 Internazionale.

L’Aquila 6 aprile 2009: nuovo studio tomografico sulla faglia di Paganica

Lascia un commento