Il 6 Febbraio 2023, due forti terremoti hanno colpito il sud-est della Turchia, lungo una delle sue principali strutture tettoniche: la East Anatolian Fault Zone (EAFZ). Si tratta di una delle sequenze sismiche più distruttive della storia recente turca. In particolare, il primo evento di magnitudo M 7.7 secondo AFAD (la Disaster and Emergency Management Authority della Turchia) e Mw 7.9 secondo INGV è stato seguito, circa nove ore dopo, da un secondo sisma di magnitudo M 7.6 secondo AFAD (Mw 7.5 secondo INGV). Complessivamente, la rottura sismica ha interessato oltre 400 km della EAFZ, coinvolgendo diverse porzioni (o “segmenti”) di questa struttura complessa.

La EAFZ è una grande zona di taglio crostale trascorrente con cinematica sinistra che permette il movimento relativo tra la placca anatolica e quella araba. Negli ultimi decenni tale faglia aveva mostrato una relativa quiescenza sismica, interrotta dagli eventi del 2020 (M 6.8 a Elaziğ, localizzati in una porzione diversa della stessa faglia) e poi dalla sequenza catastrofica del 2023.

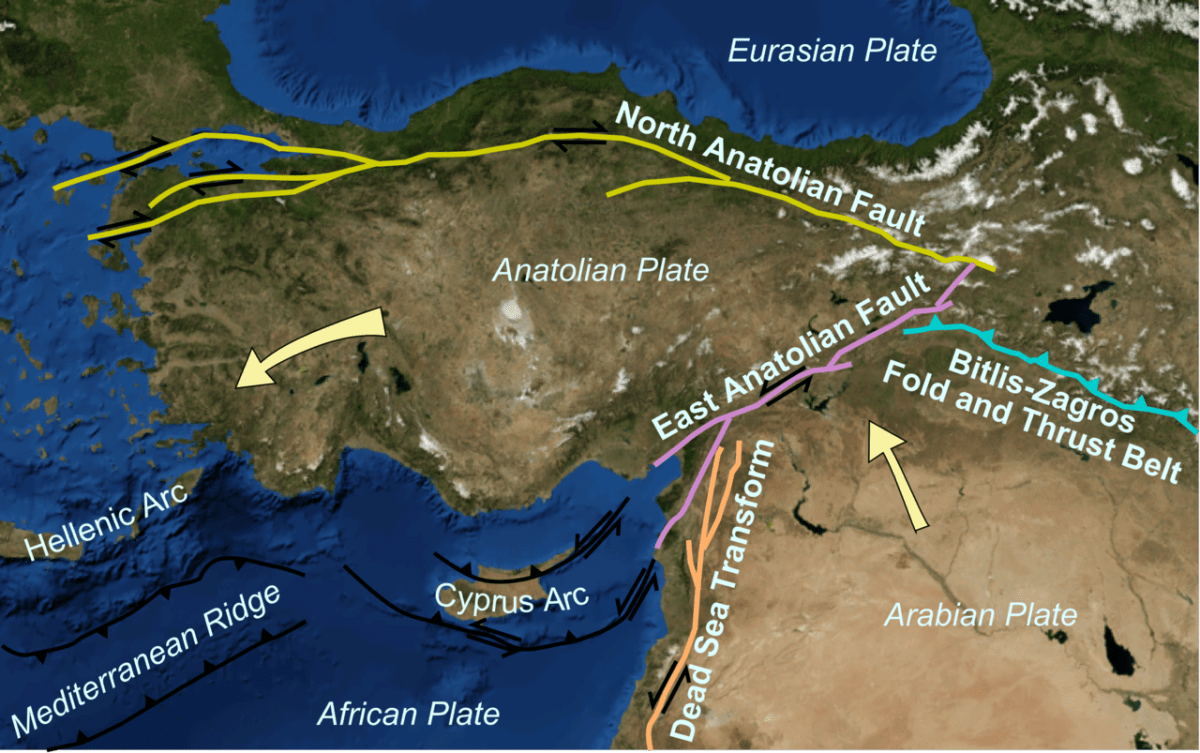

(b) I principali segmenti di faglia della zona di faglia dell’Anatolia Orientale: (1) Amanos, (2) Pazarcik, (3) Erkenek, (4) Pütürge, (5) Palu, (6) Ilica e (7) Cardak, rispettivamente (da Duman & Emre 2013). In rosso le faglie attivate nel 2023; in rosa quella del 2020. I pallini rosa rappresentano i terremoti dei primi 3 mesi dopo l’evento sismico del terremoto di Elazig del 24 Gennaio 2020, mentre i pallini blu sono i terremoti dei primo mese dopo il terremoto di Kahramanmaras del 6 febbraio 2023 (Lomax 2023). Le stelle rosse rappresentano le localizzazioni degli eventi del 24 Gennaio 2020 e dei terremoti del 6 Febbraio 2023, con i relativi tensori momento. Il riquadro in basso mostra i principali sistemi di faglie intorno alla Turchia: NAFZ è la zona di faglia dell’Anatolia Settentrionale; EAFZ è la zona di faglia Est Anatolica. Il rettangolo tratteggiato è l’area della figura principale.

Nel luglio 2025 è stato pubblicato sulla sulla rivista internazionale “Remote Sensing” uno studio (https://doi.org/10.3390/rs17132270) condotto da ricercatori italiani e turchi, che ha integrato dati satellitari InSAR, misure GNSS e sismicità di magnitudo piccola-media per analizzare in dettaglio la deformazione del suolo, la geometria delle faglie e l’accumulo di deformazione lungo la EAFZ. Questi strumenti permettono di osservare con precisione come si muove il terreno prima, durante e dopo un terremoto.

L’obiettivo di tale studio è stato di comprendere meglio come si è mossa la faglia, valutare la segmentazione della rottura e stimare il potenziale sismico residuo (dove si è accumulata energia prima del terremoto e dove potrebbe esserci ancora pericolo), con particolare attenzione alle estremità delle rotture del 2020 e 2023.

Cosa ci dicono i dati geodetici e satellitari?

In questo studio i ricercatori hanno combinato:

- dati InSAR (da satelliti ALOS-2 e Sentinel-1) e GNSS, per osservare la deformazione del suolo causata dai principali eventi sismici con precisione centimetrica;

- dati GNSS da oltre 800 stazioni permanenti, per misurare lo spostamento tridimensionale del terreno causato dall’accumulo di deformazione lungo la EAFZ;

- la distribuzione della sismicità minore e delle repliche per affinare il modello di rottura.

La deformazione della crosta terrestre causata dalla sequenza sismica del 2023 è stata quindi misurata sia dai satelliti con le tecniche radar (utilizzando la tecnica dell’interferometria SAR, detta InSAR), sia da stazioni GNSS (Global Navigation Satellite Systems) collocate a terra in un’ampia regione della Turchia sud-orientale e della penisola araba. Grazie alla combinazione di queste tecniche è stato possibile ricostruire un modello dettagliato della faglia, definendone i parametri geometrici e lo scorrimento cosismico per i due eventi principali del 6 Febbraio 2023.

Due grandi rotture e un segmento ancora “silenzioso”

Il modello geodetico mostra che il primo evento di magnitudo M 7.7 ha attivato tre grandi segmenti della EAFZ: Amanos, Pazarcık ed Erkenek, con uno scorrimento cosismico massimo di circa 10 metri. Il secondo evento, di magnitudo M 7.6 ha invece interessato un sistema di faglie più complesso e localizzato, con picchi di scivolamento superiori a 12 metri lungo il sistema Çardak–Savrun.

Le analisi evidenziano che alcune porzioni della faglia, in particolare il settore sud-occidentale del segmento di Pütürge, non si sono attivate né durante il terremoto di Elazığ del 2020 (M 6.8), né durante la sequenza del 2023. Questo tratto, identificato come segmento F5 nella Figura 3, si trova esattamente tra le rotture prodotte dagli eventi del 2020 e del 2023 ed è rimasto intatto.

Nonostante questa apparente “quiescenza”, il segmento mostra un significativo accumulo di deformazione. Si tratta di una sezione lunga circa 40-50 km, che presenta segni evidenti di stress tettonico, ma non registra rotture importanti da diversi secoli. Due eventi moderati, di magnitudo M 5.6 nel 2020 e M 5.3 nel 2022, hanno interessato questa area, ma non hanno rilasciato tutta l’energia accumulata. Analisi dettagliate di questi terremoti mostrano che la deformazione è stata molto localizzata e non ha coinvolto l’intero segmento di Pütürge.

Utilizzando i dati GNSS, cioè sistemi satellitari che permettono di misurare con grande precisione gli spostamenti del suolo, è stato possibile capire in quali zone della crosta terrestre si sta accumulando tensione. In particolare, il segmento di Pütürge sembrerebbe essere fortemente “bloccato”: le due parti della faglia non scorrono liberamente, ma restano ferme accumulando energia elastica a un ritmo di circa 10 mm/anno. Anche l’area di Hatay, più a sud-ovest, dove nel 2023 si è verificato un terremoto di magnitudo 6.4 pochi giorni dopo l’evento principale, mostra una deformazione complessa. Questo perché la regione si trova vicina ad altre grandi strutture tettoniche: la Faglia del Mar Morto, una lunga spaccatura che dal Mar Rosso arriva fino alla Turchia, e l’Arco di Cipro, una zona a sud dell’isola di Cipro dove una placca terrestre scivola sotto un’altra. Queste grandi strutture influenzano il comportamento della crosta terrestre nella regione, rendendo l’area particolarmente complessa dal punto di vista sismico.

Cosa significa tutto questo? Quali sono le implicazioni?

Le porzioni della EAFZ rimaste “silenziose” (anche in seguito agli eventi del 2020 e del 2023), in particolare il segmento sud-occidentale di Pütürge, rappresentano delle possibili zone a elevato potenziale sismico. I calcoli mostrano che, se l’energia accumulata in questo settore venisse rilasciata in un unico evento, potrebbe generare un terremoto di magnitudo stimata tra 6.6 e 7.1. Nella zona di Hatay (dove comunque c’è stata anche una scossa M 6.4 pochi giorni dopo), invece, il comportamento delle faglie è complesso e ancora poco conosciuto, quindi servono ulteriori studi.

Le estremità delle rotture cosismiche sono note per essere aree ad alta complessità strutturale, dove spesso si concentra un potenziale sismico residuo. Per questo, sia la zona di Pütürge (a nord-est) che quella di Hatay (a sud-ovest) meritano particolare attenzione, come potenziali siti di futuri forti terremoti.

Conclusioni

Questo studio dimostra l’importanza del monitoraggio continuo delle faglie non solo durante le crisi sismiche, ma anche nei lunghi intervalli intersismici. Segmenti come quello di Pütürge, rimasti “in silenzio” durante eventi recenti, possono nascondere una pericolosità sismica significativa.

Investire nella sorveglianza delle faglie attive attraverso l’integrazione di dati satellitari, GNSS e nella modellazione della deformazione è fondamentale per comprendere meglio la dinamica tettonica e migliorare la valutazione del rischio sismico.

A cura di Daniele Cheloni (INGV – ONT), Nicola Angelo Famiglietti (INGV – Irpinia), Aybige Akinci (INGV – Roma1), Riccardo Caputo (Università di Ferrara), Annamaria Vicari (INGV -Irpinia).

Bibliografia essenziale:

- Ambraseys, N.N., 1989. Temporary seismic quiescence: SE Turkey. Geophysical Journal International, Volume 96, https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1989.tb04453.x

- Cheloni, D. & Akinci, A., 2020. Source modelling and strong ground motion simulations for the 24 January 2020, Mw 6.8 Elazığ earthquake, Turkey, Geophysical Journal International, Volume 223, https://doi.org/10.1093/gji/ggaa350

- Cheloni, D., Famiglietti, N.A., Akinci, A., Caputo, R., Vicari, A., 2025. Modeling of the 2023 Türkiye Earthquakes and Strain Accumulation Along the East Anatolian Fault Zone: Insights from InSAR, GNSS, and Small-Magnitude Seismicity, with Implications for the Seismic Potential at Rupture Terminations, Remote Sensing, Volume 17, https://doi.org/10.3390/rs17132270

- Duman, T.Y. & Emre, O., 2013. The East Anatolian Fault: geometry, segmentation and jog characteristics, Geol. Soc., Lond., Spec. Publ., 372, https://doi.org/10.1144/SP372

- Lomax, A., 2023. Precise, NNL-SSST-Coherence Hypocenter Catalog for the 2023 Mw 7.8 and Mw 7.6 Turkey Earthquake Sequence, March 2023. Available online: https://zenodo.org/records/7699882

- Melgar, D., Ganasa, A., Taymaz. T., Valkaniotis, S., Crowell, B.W., Kapetanidis, V., Tsironi, V., Yolsal-Cevikbilen, S., Ocalan, T., 2020. Rupture kinematics of 2020 January 24 Mw 6.7 Doganyiol-Sivrice, Turkey earthquake on the East Anatolian Fault Zone imaged by space geodesy, Geophysical Journal International, Volume 223, https://doi.org/10.1093/gji/ggaa345

La sequenza sismica del 2023 in Turchia e il futuro sismico del settore di Pütürge

Lascia un commento